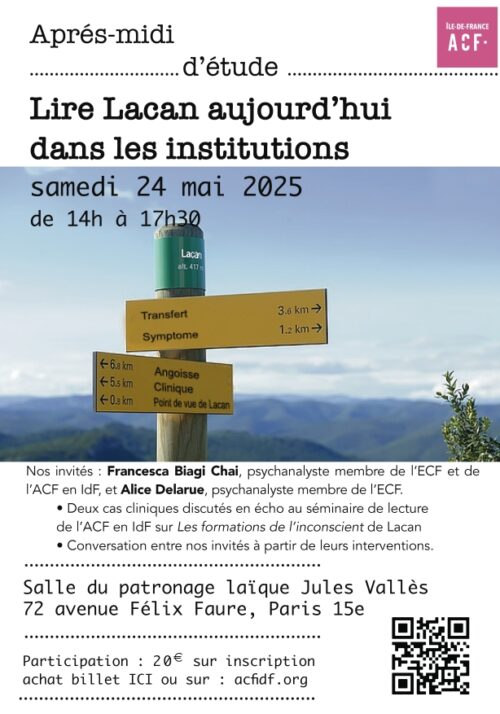

Après midi d’étude de l’ACF en IdF avec la participation de Francesca Biagi-Chai, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’ACF en IdF et Alice Delarue, psychanalyste, membre de l’ECF.

Argument

Lire Lacan aujourd’hui, n’est-ce pas ce qui peut permettre de faire institution, c’est-à-dire de s’y tenir encore debout ? À moins que ce ne soit là qu’une prétention impossible à réaliser, à l’heure où le discours scientiste se marie au discours capitaliste pour asseoir le tout-neuro et son corollaire, le comportement muet.

C’est pourtant le sillon que creusent inlassablement, notamment dans les institutions médico-sociales et sanitaires, de nombreux collègues de l’ACF en IdF, et au-delà du champ freudien, en divers ateliers. Quels sont-ils ? Quelles inventions encore à découvrir à l’ACF en IdF ? À quels obstacles se heurtent-ils ?

En effet, si on peut s’orienter dans la clinique à partir de l’enseignement de Lacan, depuis le primat du signifiant jusqu’au réel du corps parlant, revenir à la lecture des textes, c’est franchir un pas supplémentaire. En quoi ce nouage entre clinique, théorie et lecture des textes, serait-il nécessaire ?

Comme le souligne Jacques-Alain Miller « la question se pose de savoir pourquoi l’expérience analytique, il faudrait la penser. Après tout, on pourrait s’en passer. La meilleure preuve, c’est qu’on s’en passe très bien, au nom d’un ça marche. [1] » Que ça marche au prix de l’exclusion du sujet et de sa parole, c’est ce que veut le discours du maître, et, au profit des protocoles sourds et muets d’évaluation comportementale et neurodéveloppementale. Au S1 « évaluer » du maître d’aujourd’hui, l’orientation analytique lacanienne répondrait ainsi « lire ». Lire la théorie pour mieux lire le symptôme et son incurable, qui en retour interroge la théorie. Fort-Da vivant, d’où le réel du symptôme, au plus près de la singularité de chaque sujet, peut espérer se serrer.

Mais là où précisément se réalisent forclusion du primat du signifiant et déni du réel du symptôme, comment initier un transfert à la lecture des textes ? « Lacan, c’est illisible, personne ne comprendra », nous objecte-t-on parfois. S’il est vrai que Lacan ne parle pas la langue de l’Autre, c’est plutôt une chance : ne pas comprendre, pour oser questionner les concepts, leurs liens à la clinique, leurs actualités, à partir de la logique de leur construction. C’est aussi une formation au texte du symptôme qui s’écrit à partir de la parole d’un patient. Faire place à cette parole est certes la condition nécessaire pour qu’il y ait du sujet, mais encore faut-il pouvoir l’entendre et la lire. L’écoute ne suffit pas pour donner une orientation. À écouter sans boussole, c’est la voie de la compréhension et de l’axe imaginaire qui se substitue au réel en jeu.

Ne pas comprendre, de la théorie à la clinique, et retour. Il s’agirait donc paradoxalement de s’y former, à rebours des formations standard ! Telle serait la condition éthique et politique pour que résonnent, des murs de ces institutions, la voix du symptôme à lire et non à faire taire.

Virginia Rajkumar, Déléguée régionale pour l’ACF en IdF

[1]. Jacques-Alain Miller, « L’orientation lacanienne. L’Un-tout-seul », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’Université Paris 8, 2010-2011, inédit, leçon du 30 mars 20211.